業務内容Our Service

01 ビザ&在留資格

ビザ

ビザとは外国人が日本に入国する前に必要な推薦書です。 海外にある日本大使館・領事館が日本に入国する予定の外国人にビザを発給し、入国審査を通過した後は無効になります。

※ 就労ビザ…「就労ビザ」という正式な用語は存在しません。日本での就労が認められる在留資格が慣用的に「就労ビザ」と呼ばれています。

ビザの種類

以下の8種類です。

- 外交査証

- 公用査証

- 就業査証

- 一般査証

- 短期滞在査証

- 通過査証

- 特定査証

- 医療滞在査証

※ 参考:外務省ホームページ

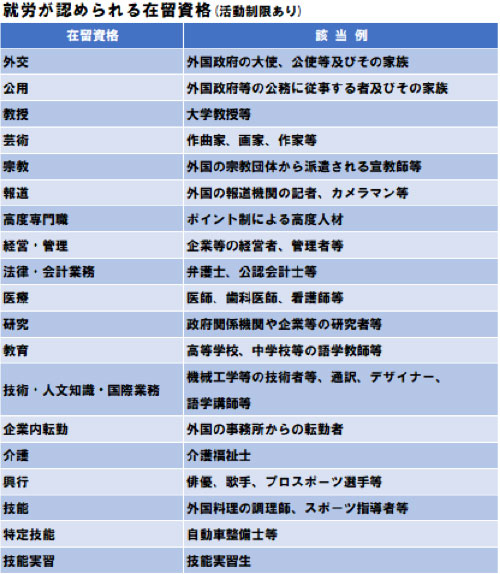

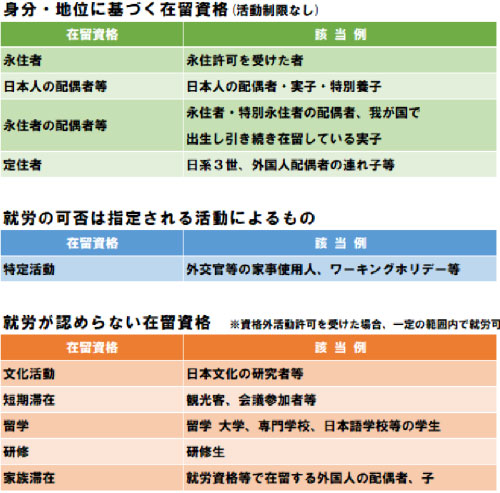

在留資格

在留資格とは地方出入国在留管理局が審査し、外国人が適法に日本に在留(滞在)するための許可です。

在留資格は29種類あり資格外の活動は基本的に認められません。その中で就労が認められる在留資格(いわゆる就労ビザ)は19種類です。(下図参照)

※ 参考:出入国在留管理庁ホームページ

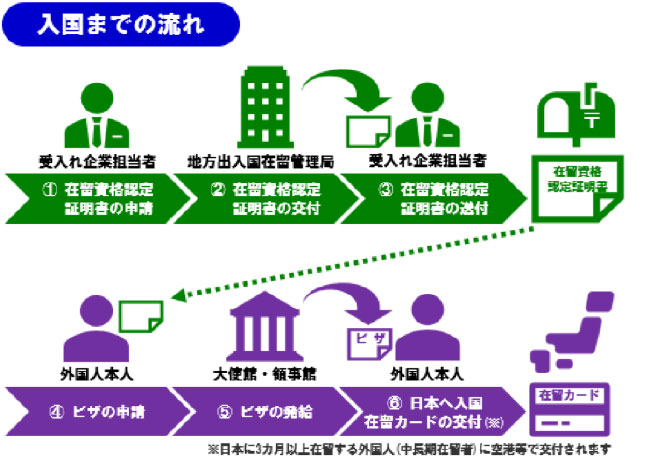

ビザと在留資格に関する申請の一例

- 外国にいる外国人を日本で採用したい場合

- 在留資格認定証明書交付申請

-

日本に中長期在留する外国人が対象で採用される外国人の活動(就労)の内容を証明するために必要な申請手続きです。

通常は雇い入れ企業がその外国人の居住予定地または受入れ企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請を行い、在留資格認定証明書に記載されていない活動は認められません。

※ 参考:出入国在留管理庁ホームページ

- 日本に在留する外国人を採用したい場合

- 就労資格証明書交付申請

-

日本に在留する外国人からの申請に基づき、その外国人が行うことのできる職務内容を第三者に対して証明できる証明書の申請手続きです。

通常は外国人本人が住所地を管轄する地方出入国在留管理局に申請を行います。

※ 参考:出入国在留管理庁ホームページ

- 外国人がアルバイトや副業を始めたい場合

- 資格外活動許可申

- 留学生がすでに持っている在留資格で認められている活動以外で報酬を受け取る活動を臨時的、副業的に行う場合に必要な申請手続きです。

通常は外国人本人が住所地を管轄する地方出入国在留管理局に申請を行います。

※ 参考:出入国在留管理庁ホームページ

- 外国人が引き続き日本に在留したい場合

- 在留期間更新許可申請

- 外国人が現在持っている在留資格の期間を超えて外国人が同じ内容の活動を日本で引き続き行うために必要な申請手続きです。

通常は外国人本人が住所地を管轄する地方出入国在留管理局に申請を行います。

※ 参考:出入国在留管理庁ホームページ

- 外国人がすでに取得している在留資格を変更したい場合

- 在留資格変更許可申請

- 日本で働く外国人が他業種へ転職する場合等、在留資格の変更を行うために必要な申請手続きです。

通常は外国人本人が住所地を管轄する地方出入国在留管理局に申請を行います。

※ 参考:出入国在留管理庁ホームページ

- 外国人の情報に変更が生じた場合

- 在留カード記載事項変更届出

- 日本に在留する外国人の氏名、生年月日、性別又は国籍・地域に変更が生じた場合に行うために必要な申請手続きです。

通常は外国人本人が住所地を管轄する地方出入国在留管理局に申請を行います。

※ 参考:出入国在留管理庁ホームページ

- 外国人が一時的に出国したい場合

- 再入国許可申請

- 日本に在留する外国人が現在持っている在留資格を変更することなく在留期間内に再び日本に入国する意思を持って1年を超えて出国する場合に必要な申請手続きです。

通常は外国人本人が住所地を管轄する地方出入国在留管理局に申請を行います。

※ 参考:出入国在留管理庁ホームページ

- 日本国籍で無くなった場合

- 在留資格取得許可申請

- 日本で出生した外国人や日本国籍を離脱して外国籍になった方等、所定の手続きを経ることなく日本に在留することとなる外国人が引き続き日本に在留する場合に必要な申請手続きです。

通常は外国人本人が住所地を管轄する地方出入国在留管理局に申請を行います。

※ 参考:出入国在留管理庁ホームページ

その他掲載されていない業務についてのご相談もお気軽にお問い合わせください。

02 帰化&永住

帰化と永住の一番の違いは国籍が日本になるか、外国のままかということです。

どちらも在留資格の制限はなく日本での生活に変わりはありませんが、国籍が変わるという点で異なります。

- 帰化

- 帰化許可申請

-

外国人が日本の国籍を取得して日本人になり日本人と同等の権利を取得することができます。

通常は日本に帰化しようとする外国人本人が住所地を管轄する法務局又は地方法務局に申請を行います。

※ 参考:法務省ホームページ

- 永住

- 永住許可申請

-

外国人が現在の外国籍のまま継続して日本に住むための申請です。

通常は在留資格を永住に変更を希望する外国人、又は出生等により永住の在留資格の取得を希望する外国人本人が住所地を管轄する地方出入国在留管理局に申請を行います。

※ 参考:出入国在留管理庁ホームページ

国際結婚や配偶者のビザ(在留資格)についてのご相談もお気軽にお問い合わせください。

03 労働保険・社会保険手続き&コンサルティング

アウトソーシングの一例

- 労働保険手続き(労働基準法関係、労働安全衛生法関係、雇用保険関係)

- 社会保険手続き(年金関係、健康保険関係)

- その他関連法規への対応

コンサルティング顧問契約

- 労働保険、社会保険に関する手続き等各種協定の作成

- 労働時間、残業に関する改善策の提案

- 労使間トラブルや労務リスク対策の提案

- 人事関係(採用、教育、研修、労働条件、人事評価、休日休暇、給与や賞与、退職金、解雇等)における制度の設計、構築、見直し等の提案

- 人事労務関連法規への対応(社内規定の適法性等)

- 人事労務に関する相談

※ コンサルティング顧問契約の費用に含まれない業務

- 労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届

- 就業規則の作成、大幅な変更(単純な変更を除く)

- 助成金の申請

- 求人、採用に関わる手続き

- 年金等個人に関する請求

- 行政機関(労基署、年金事務所、ハローワーク)の調査立会い

その他各種労働保険・社会保険の手続きのスポット業務についてのご相談もお気軽にお問い合わせください。

04 起業サポート

起業サポートの一例

- 定款作成、認証及び商業・法人登記申請手続き(登記は提携司法書士が代行)

- 創業計画書や事業計画書の作成アドバイスで融資をサポート

- 助成金や補助金などお金に関する手続き

- 許認可申請に関する手続き

法人設立時から設立後の各種手続きまでトータルサポートでお悩み解決いたします。

05 助成金・補助金・融資

助成金

助成金とは国や地方自治体が支給(基本的に返済不要・後払い)し後述の補助金や融資とは異なり無審査で条件さえ満たせば受給できる点が特長です。

一例

- キャリアアップ助成金(正社員化コース)

-

非正規従業員を正社員にしたときや正社員にするための研修やセミナーを実施した場合等に支給される助成金です。

通常は事業主が事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に申請を行います。

※ 参考:厚生労働省ホームページ

- 職場定着支援助成金

- 従業員の離職率を下げ職場への定着に取り組む活動を実施した場合等に支給される以下の4つの助成金です。

-

- 雇用管理制度助成

- 介護福祉機器等助成

- 介護労働者雇用管理制度助成

- 保育労働者雇用管理制度助成

- 通常は事業主が事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に申請を行います。

※ 参考:厚生労働省ホームページ

- 人材開発支援助成金

-

正社員に対する職業能力開発支援(新入社員研修等)を実施した場合等に支給される助成金です。

通常は事業主が事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に申請を行います。

※ 参考:厚生労働省ホームページ

- 雇用関係助成金

-

ハローワーク経由で60歳以上を採用した場合等に支給される助成金です。

通常は事業主が事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又はハローワークに申請を行います。

※ 参考:厚生労働省ホームページ

- 雇用調整助成金

-

業績悪化等で休業した場合等に支給される助成金で従業員の給料の一部を補填します。

通常は事業主が事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又はハローワークに申請を行います。

※ 参考:厚生労働省ホームページ

補助金

補助金とは使用目的を限定した上で国や地方自治体の政策目的のために予算を組んで交付(基本的に返済不要・後払い)されるものです。

申請の際は事業計画書等申請書以外にも多くの書類の提出を求められることがあり政策に沿った内容の申請であるかが審査されます。

一例

- 小規模事業者持続化補助金

-

持続的な経営に向けた経営計画に基づく小規模事業者の地道な販路開拓や生産性向上等の取り組みを行うための経費の一部を支援する補助金です。

通常は事業主が各商工会議所に申請を行います。

※ 参考:日本商工会議所ホームページ

- ものづくり補助金

-

中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金です。

通常は事業主が全国中小企業団体中央会にインターネットを利用した電子申請を行います。

※ 参考:全国中小企業団体中央会ホームページ

- IT導入補助金

-

中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツール(パッケージソフトの本体費用、クラウドサービスの導入・初期費用等)の導入を支援する補助金です。

通常は事業主が中小企業基盤整備機構にインターネットを利用した電子申請を行います。

※ 参考:サービスデザイン推進協議会ホームページ

融資

融資とは金融機関等からの借入(前払い)で、前述の助成金や補助金とは異なり返済が必要です。

一例

- 新創業融資制度

-

新しく事業を始める方や税務申告を2期終えていない方が新事業開始のため、又は事業開始後に必要になる設備資金や運転資金を無担保・無保証人で融資を受けられる制度です。

通常は本人が日本政策金融公庫に申請を行います。

※ 参考:日本政策金融公庫ホームページ

- 挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)

-

一定の条件を満たされた方に対象者は限定されますが、創業や新事業展開の挑戦に必要となる資金を無担保・無保証人で融資を受けられる制度です。

特徴は借入した融資は負債ではなく自己資本とみなされます。又借入期間中は元金返済が一切不要で業績が厳しい時は金利も下がります。

通常は事業主が日本政策金融公庫に申請を行います。

※ 参考:日本政策金融公庫ホームページ

- マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

-

商工会議所等の経営指導を原則6ヵ月以上受けている小規模の事業主が経営改善のための資金を無担保・無保証人で融資を受けられる制度です。

通常は事業主が日本政策金融公庫に申請を行います。

※ 参考:日本政策金融公庫ホームページ

その他のご相談もお気軽にお問い合わせください。